Screening

L’anticamera è una stanza lussuosa, piena di riviste d’arte, un ritratto di donna con occhi e testa gigantesca accanto a un gatto bianco, con gli occhi grandi: è un quadro di Lucien Freud. Io e la donna che siede silenziosa di fronte a me non abbiamo teste grandi, siamo tutte proporzionate. Forse qualcosa di storto ci sta crescendo dentro, ancora non lo sappiamo. Mi guardo il seno che ha allattato mia figlia. Pregare dio è inutile, lo faccio perché non posso fare a meno del sacro. «Tu sei la mia patria: in te sono nata e ho imparato a parlare. Oltre i tuoi occhi. Io sono straniera, perché ogni bambino è la patria di un uomo». Aspetto. Non penso a nulla, sfoglio le pagine con discrezione, senza guardare in faccia l’altra donna, ci entra dentro la tristezza sterminata di fine estate. Non è cambiato niente, sono troppo stanca perfino per amare i morti, a loro dico che sono mondi sempre diversi, ovunque si trovino, in tutti i sensi. Che stanchezza la visita dei fantasmi in inverno con le loro storie: le donne al lavatoio inginocchiate nella stessa posizione, a battere i panni nella stessa acqua blu, l’artrosi delle mani, il mattone caldo a riscaldare il letto, la canfora per i collassi e la bronchite, le malattie non diagnosticate, i figli presi e tirati fuori da mano di donna, anche quelli non voluti, la placenta spremuta, ricuciture, torture da martiri proto cristiane, il dolore della specie, l’odore pungente degli animali, il fieno raccolto per farci i profumi.

Ci entra dentro una immaginaria brezza del mare. Non ce la diciamo.

Ci vorrebbe un gatto da accarezzare. C’è un cristo appeso alla parete. Bianco e nudo.

Nell’altra stanza c’è la macchina della mammografia. Di lato, dietro una paratia, il medico e gli assistenti giovani del deus ex machina. Uno viene al centro della stanza dove sto nuda dalla cintola in su, nella feroce solitudine di un orgoglioso inferno.

Mi sono spogliata da sola.

Mi hanno dato un pezzo di tovagliolo di carta da mettere al collo, come per un pic nic: quello me lo scosta e me lo mette dietro le spalle. Poi con tutte e due le mani a coppa, come per contenere un uccello pieno di spavento, mi prende un seno e me lo appoggia sul vetro. Io cerco di stare meno gobba e comprimo la pancia per un residuo di pudore, non respiro, come mi comandano.

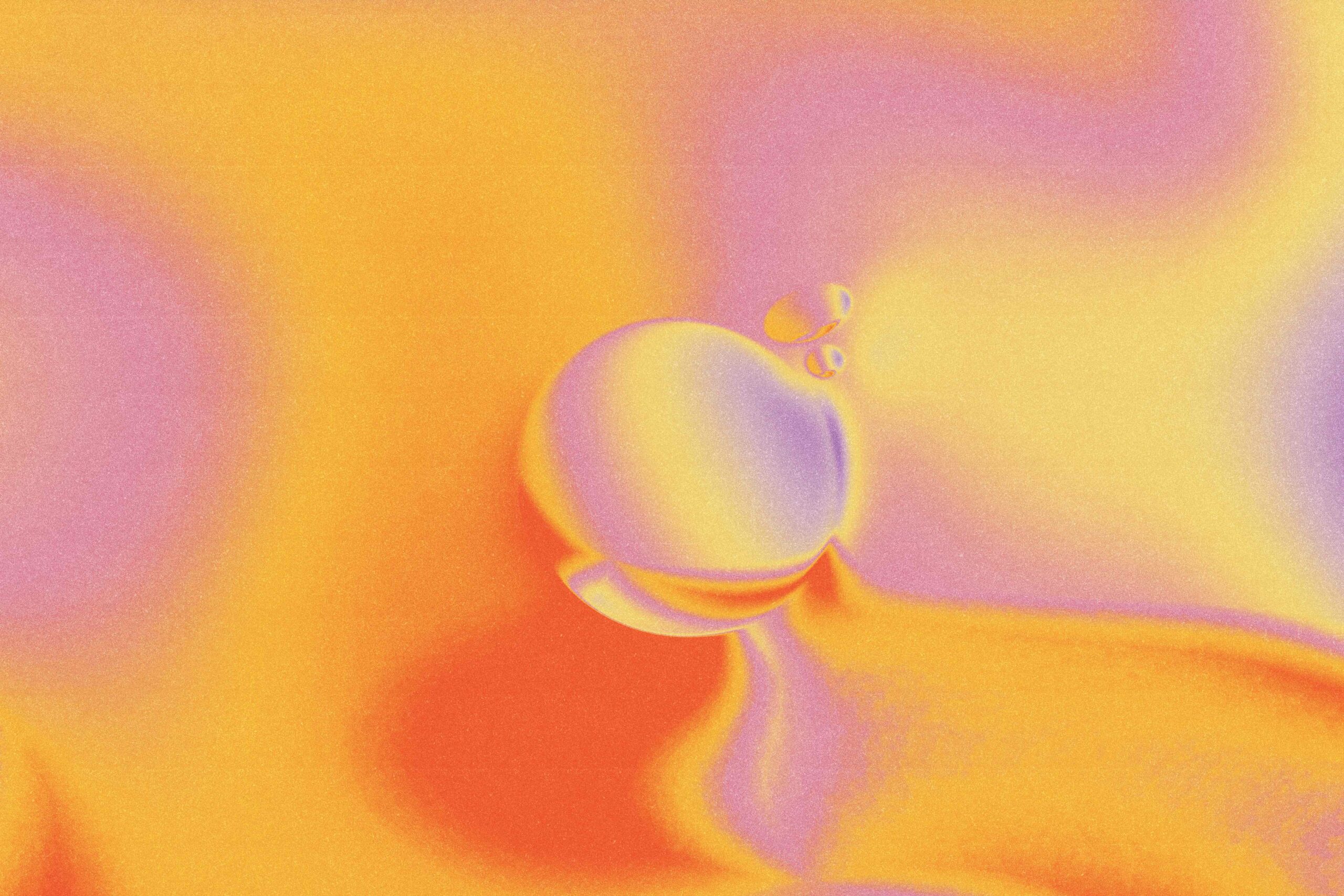

Mi dicono ancora di non muovermi, penso: doloroso è il movimento che porta al cuore di un bambino e meno ci si muove meno danno si fa. Cala dall’alto una paletta di plastica trasparente che blocca l’ammasso di carne tremula che ha una sua dignità di osservazione: schiacciata, come non fosse attaccata a nervi, tendini, pelle, sangue, e rimirata come una equazione che non riesce, insieme al capezzolo che sembra uno stemma su un tombino, la linguetta di una lattina, dall’alto sembra un uovo in un tegamino ed è piatta come nell’occhio del corvo la pozzanghera, compressa come certe disperazioni.

Vorrei sentire l’amore della risonanza magnetica, lo vorrei qui in diretta monitor. Vorrei vederti passare, nero e impalpabile come una nera ala nel cielo.

A mia madre il cancro è stato diagnosticato all’età che ho adesso.

«Quando ti dicono che ti devi operare subito per una urgenza, che c’è pericolo… vedi tutto nero… ti senti soffocare… ti devi sedere… un freddo nelle ossa… per questo ti serve qualcuno che ti parli con un po’ di sollecitudine». Nessuno è mai all’altezza di tutta la consolazione che serve agli altri: non c’è veramente niente che potremmo dire per consolare. La colpa ricade sui figli e sulle figlie ed io mi faccio strizzare dalla macchina della mammografia come un rito, come per espiare. Aspetto, sfoglio ogni anno gli stessi libri d’arte. A pensare che questo è il dolore di tutti, una sete di pace che non si estingue, una arsura da rasoiate.

Le grondaie basse e tozze delle case di fronte riversano cumuli d’acqua dalle falde dei loro cappellacci in ghisa, immagino di distinguere la cadenza di ogni goccia oltre il ritmo della risonanza magnetica. I boschi sotto la pioggia sono lontani e una pena indistinta accende frammenti del male. In questi momenti a tendere tutti i sensi si può sentire la vibrazione universale. Al centro del cosmo stanno figure tratteggiate per linee essenziali, un vortice di schizzi neri come un volo di uccelli nel viola dell’inverno. Lasciata sola non voglio fare nulla. Sto dentro la macchina per fare la Tac, a pancia in giù, il seno scoperto. Nella nuova sala dei presagi dietro il vetro ci sono i maschi che guardano il monitor. Una nausea risale la dorsale di vene. Sto per vomitare. Ho paura. Li faccio fermare, mi liberano e cado fuori dalla macchina come un ogivale sganciato nel mare. Non c’è riguardo né dolcezza: «Ci ha rovinato l’esame: il liquido di contrasto lo deve pagare». È che io non ho tempo per tutto questo: voglio vedere la vibrazione universale, sentire le mie cellule in orbita senza peccato originale: vedere la mia vita interamente, vedere da innocente la mano di chi gira i pianeti.