La Turretta

Dio,

e le divinità dell’uomo.

Mi sarei salvato tirandolo fuori dalle pieghe della lava e liberando il suo fantasma.

Avevo sempre vissuto da solo e per tutti ero stato un eretico, un anarchico, un uomo libero da non imitare. L’Etna, a Muntagna come la chiamiamo noi, è una vagina che mi ha trattenuto con sé, tra spasmodiche contrazioni e flussi di magma incandescenti.

Vita e morte, morte e vita.

Dare forma alla nera e dura lava è stato un modo, forse l’unico concessomi, di vivere in questo mondo.

Non sono un ostetrico, non ho dato vita a niente: sono stato un semplice riesumatore di ciò che era seppellito, un archeologo che ha catalogato ‘pezzi’ di passato.

L’oggetto non nasceva a mano a mano che lo foggiavo, ma esisteva già, e io mi limitavo semplicemente a tirarlo fuori togliendogli il di più.

Intagliare la pietra significava produrre un ricordo: l’illusione di tenere in vita qualcosa che non aveva più vita. E nel fare questo sgorgava una bellezza che rapiva i sensi, una bellezza divina che rendeva eterna, agli occhi di chi la guardava, la scultura.

Nel riesumare ciò che era seppellito a volte si liberava l’anima rimasta intrappolata e costretta a gironzolare come fantasma nei dintorni.

Le mie sculture mi avevano reso famoso: ero conosciuto anche oltremare, e ciò mi aveva permesso di mettere da parte un bel gruzzoletto.

Nessuno aveva voluto comprare quel bosco di querce, grandi e fitte, a 10 chilometri da Adrano. Secondo una leggenda popolare quello era Il Bosco Sacro, e guai a chi vi avrebbe soggiornato: sarebbe stato ucciso dai sicari del dio Adrano.

Approfittai dell’occasione e lo acquistai per quattro soldi.

Sarebbe stata la dimora della mia terza età.

All’interno del bosco c’era una casa molto antica; alcune caratteristiche architettoniche ancora presenti lasciavano presupporre che inizialmente potesse essere un tempio.

Mi trasferii nella boscaglia. Fin dai primi giorni sentii, con una certa frequenza, il latrare di un cane senza mai riuscire a individuarlo.

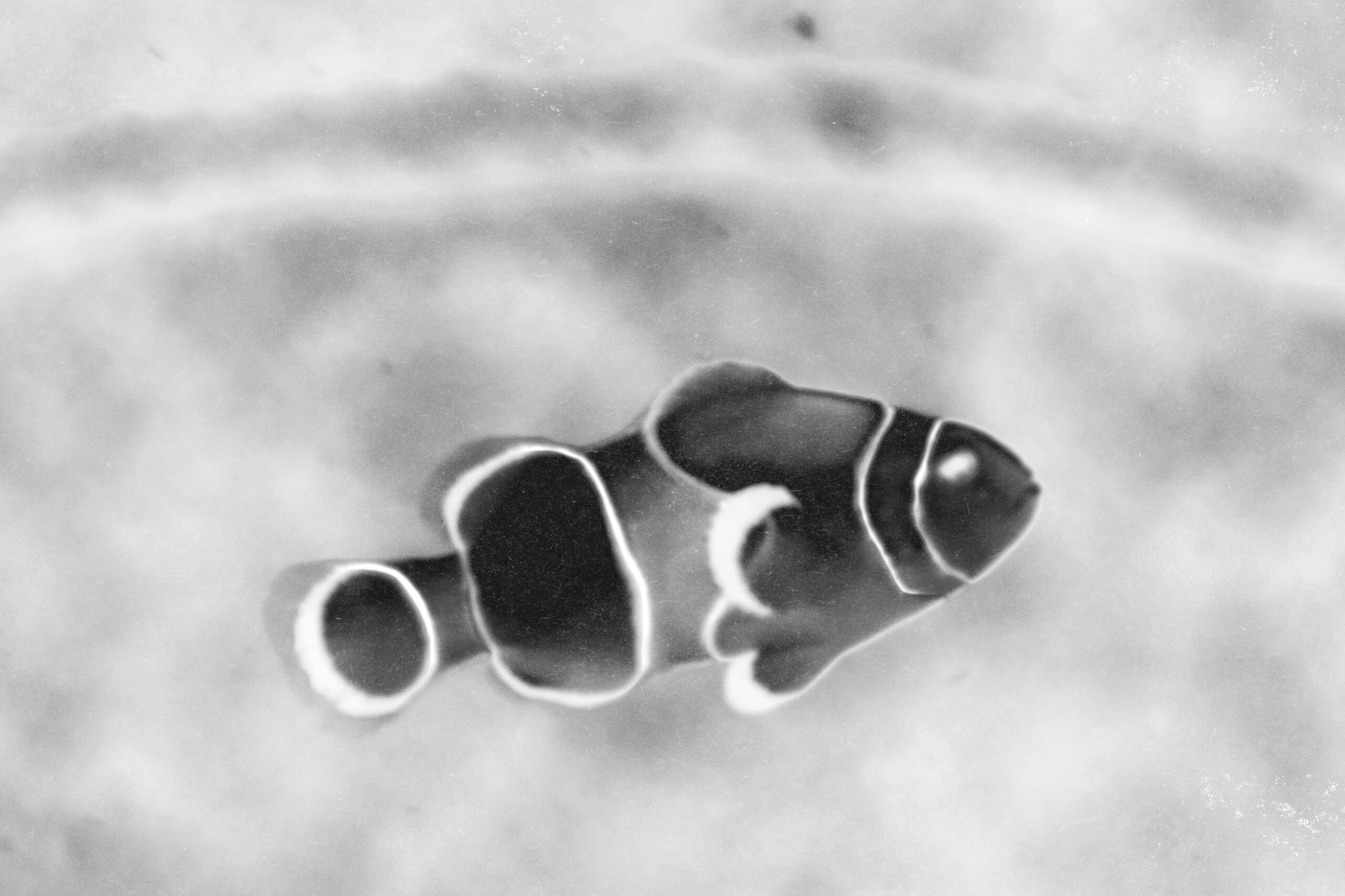

Una mattina fece capolino un cirneco denutrito.

Qua, da noi, il cirneco è un cane molto diffuso. I cacciatori ne apprezzano la sua capacità di cacciare, attraverso l’olfatto, il coniglio selvatico e la lepre; anche la gente comune ne esalta le sue eleganti e slanciate forme. Sembrerebbe che questo cane, con le orecchie a punta descritte da Aristotele, sia presente in Sicilia da almeno tre millenni, come testimoniano le numerose monete arcaiche in cui è effigiato.

Ebbi un moto di tenerezza e allo stesso tempo di ripugnanza verso quel muso a punta.

Era stato abbandonato volutamente da qualche cacciatore?

È un cane malato, e non è facile che sopravviva alla leishmaniosi – disse il veterinario.

Mi informò sulla possibilità, come atto d’amore, di sopprimerlo dolcemente con una puntura. Non ho mai visto nessun cane guarire di leishmaniosi – precisò il veterinario. Dovevo farmene una ragione.

Gli somministrai le pillole, e la sera gli feci le flebo sopra la nuca; cominciò a sembrarmi inconsistente, etereo.

Iniziai a scolpirlo sulla pietra lavica.

Una mattina stava malissimo: soffriva molto nel suo lento morire. Presi la scultura sulla quale lo stavo modellando, l’avvolsi con della carta, in modo da ovattarne la fragilità, e la infilai in uno zaino. Dentro misi anche una piccola subbia e un martellino. Dovevo porre fine alla sua agonia.

S’era alzato un venticello impregnato di zagare, uscii di casa e mi incamminai sopra la scoriacea e aguzza lava.

Non conoscevo quella zona del bosco, era la prima volta che la setacciavo. Mi ritrovai di fronte a un sentiero di betulle con le cortecce bianche e nere: pensai alla vita e alla morte.

Notai qualcosa al di là delle betulle, ma non riuscii a decifrarla.

Mi avvicinai e vidi, mascherata dalla folta vegetazione, una vecchia carrozza.

Era molto antica, sarà appartenuta a qualche famiglia benestante, pensai. Aprii lo sportello e salii dentro.

22 marzo 1536. Era mattina presto. La carrozza trainata dai cavalli, partita da Lentini, si fermava a Catania. Dopo aver rifocillato i cavalli, riprendeva la marcia e si inerpicava lungo i fianchi dell’Etna.

L’eruzione era cominciata da qualche giorno. Il magma vivo, dalla camera vulcanica, risaliva lungo tutto il camino, sgorgava sulla superficie e cedeva i gas all’atmosfera. La lava morente dell’Etna prorompeva violentemente dal cono principale; si erano formate molte bocche esplosive, ed era cominciato a colare un torrente di fuoco sia in direzione nord che in direzione ovest. Cenere e polvere cadevano sotto forma di sabbia fina sopra le case.

Francesco Negro viveva a Lentini, era un medico e anche un eccellente filosofo.

Tra i suoi innumerevoli studi c’erano anche quelli sulla terra, sui vulcani e sui terremoti. Aveva sempre avuto il desiderio di vedere da vicino lo spettacolo dell’eruzione. Pensava che quella massa vischiosa di lava incandescente potesse rivelargli il mistero della vita.

Ad affascinarlo era proprio quel passaggio il cui il volatile, imprigionato nel magma, si disperdeva nell’ambiente, come un’anima che si libera da un corpo morto.

Malgrado la notizia seminasse il panico ovunque, decise ugualmente di mettersi in cammino verso l’Etna.

La carrozza trainata dai cavalli raggiungeva Adrano nel primo pomeriggio. La lava sarebbe arrivata pure nella vicina Paternò. La gente era in fibrillazione; qualche famiglia cominciava a lasciare il comune per recarsi nella vicina Catania, qualcun’altra invece attraversava il ponte dei Saraceni e avanzava verso Centuripe. Erano giorni di preghiera e di speranza: chi rimaneva, perché non sapeva dove andare, si abbandonava al destino che gli aveva riservato Dio.

Al mattino il medico, dopo aver trascorso la notte in una casa che gli aveva rimediato il cocchiere, riprese a piedi il suo cammino.

L’odore sulfureo si mischiava al profumo di zagare. Dopo aver percorso pochi chilometri, cominciò a sentire gli echi di latrati che a mano a mano si facevano sempre più insistenti.

Continuò imperterrito la sua scalata, il suo coraggio non lo fece desistere: non sapeva che si stava avvicinando al pericoloso e terrificante tempio dedicato al dio Adrano.

La sua curiosità intellettuale, più forte della paura, lo spinse a proseguire lungo un sentiero costeggiato da betulle. I latrati provenienti dal Bosco Sacro si fecero sempre più forti e acuti. Impavido, si inoltrò nella fitta boscaglia, e si ritrovò a essere sbranato da mille cirnechi.

Una donna, vestita di nero, col cappello a falda larga, lo teneva tra le braccia.

Sentii un fruscio tra la vegetazione: qualcuno si stava avvicinando. Dal finestrino della carrozza vidi – sopra lo strato di lava ferma e indurita dal veloce raffreddamento – i suoi occhi incandescenti che mi fissavano. Cominciò ad abbaiare con prepotenza. Era venuto per compiere il mio destino. Il suo latrare si moltiplicò a dismisura: sembrava quello di mille cirnechi.

La signora vestita di nero, col cappello a falda larga, era seduta di fronte a me; non riuscivo a vedere il suo viso.

So chi sei.

Non sono venuta per portarti con me – disse la signora vestita di nero.

Cosa vuoi?

Dio mi ha chiesto di salvarti.

Si alzò, e si sedette accanto a me, e mi abbracciò.

I mille latrati si placarono e il cirneco si dileguò. Uscimmo dalla carrozza. Camminai insieme a lei per qualche minuto.

Mi condusse ai piedi di una Turretta.

Le Turrette sono delle vere e proprie piramidi le cui origini, ancora oggi, sono avvolte dal mistero. L’egittologa francese Antoine Gigal ne ha individuate quaranta sparse lungo i fianchi della Muntagna. Sono strutture a gradoni, con base conica o quadrata, realizzate con blocchi di roccia vulcanica messe in opera secondo la tecnica delle pietre a secco.

Salii attraverso le scale incastonate nelle pareti di lava e giunsi fino alla sommità, alta quaranta metri all’incirca dal piano di posa.

Erano passati decenni dall’ultima volta che avevo messo piede in una chiesa. Non potevo definirmi un cattolico, ma di sicuro non ero un ateo. Avevo vissuto, in questi lunghi anni, in una sorta di limbo. Mi sentii attraversato da un flusso sovrannaturale: sembrava che Dio fosse entrato dentro la mia carne.

Tirai fuori dallo zaino la scultura del cirneco, la scartai, e l’appoggiai sopra quello che verosimilmente deve essere stato un altare.

Picchiai gli ultimi colpi di subbia e liberai per sempre il fantasma del cirneco.